概要

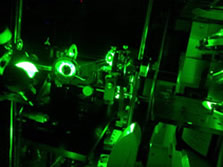

小澤研究室では、生物を対象とした分析方法や計測技術を開発しています。そして、開発する方法や計測技術を用いて、細胞や魚やマウスなどの生命体を対象として、自ら生命の謎を探求します。究極的な目的は、生命の本質を分子の言葉で理解することですが、言い換えれば、化学的な「物質観」で生命という対象にアプローチする、新たな学問を開拓することに他なりません。そのために我々は現在、光と物質との相互作用に着目し、光を利用した生体分析”Opto-Bioanalysis”をキャッチフレーズに研究を進めています(詳細は研究概要参照)。研究室メンバー一人ひとりが、知を創造することの魅力を享受するとともに、独自の物質観や想像力が涵養されうる環境を創りだしています。

分析化学とは

理学部化学科は150年以上の伝統を有しています。そして分析化学講座は、1921年11月に創設されました。当時、化学第三講座担当であった柴田雄次教授が分析化学講座を担当したのが始まりです。その後、本講座は、木村健二郎教授、南英一教授、藤原鎭男教授、増田彰正教授、梅澤喜夫教授に引き継がれ、現在に至っています。この間、分析化学の王道とも言える可視・紫外分光化学研究やNMR、電気化学分析、宇宙化学分析、バイオセンサーなど、方法および分析対象ともに多岐に渡ってきました。化学だけでなくサイエンス全般が指数関数的に発展し、研究対象そのものが莫大に広がってきた歴史的背景を反映しているとも言えるでしょう。

さて、バイオを対象とする分析化学は、この半世紀の間に爆発的な発展を遂げてきました。キャピラリー電気泳動を要素技術とするDNAシーケンサーや、質量分析器の発展、カルシウムインジケーターを始めとする種々の蛍光プローブ、抗原抗体反応を利用したイムノアッセイ法など、枚挙には暇がありません。分析化学は、生命科学研究を牽引する原動力でもあるのです。

一方、バイオ分析に限らず、分析化学では常に新しい技術が産まれ、古いテクノロジーは廃れていくものです。50年以上変わらずに今も利用されている分析法は、どれほどあるでしょうか。分析のテクノロジーは、残念ながら、常に刷新され新しい技術に置き換えられていきます。しかし大切なことは、素晴らしいコンセプトは脈々として生き続けるということです。

例えば、Yalow等が発見した抗原抗体反応は、当時はpaper chromatographyで分離を行っていました。現在では、抗原抗体の分離に紙を使う研究者は極めて稀でしょう。しかし分離技術は何であれ、抗原抗体反応を利用した生体分子認識の概念は、延々と引き継がれているのです。

我々が目指すところは、後者が示すような独創的な分析の芽を育むことです。そして、芽に水をやり立派な花を咲かせることまでが使命であると感じています。なぜならば、芽からは花を想像することは容易ではなく、水をやらなければ枯れてしまうからです(ただし、種は半永久的に残ります。これは大切なポイントです)。

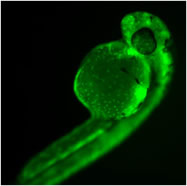

イメージング研究は、1985年頃に台頭した新しい研究分野です。それ以前にもfMRIやPETなどのイメージング技術がありましたが、基礎生命科学に浸透し始めたのは、1980年代のCa2+インジケーターを始まりとして良いでしょう。その後1990年代になると、下村脩博士が発見した緑色蛍光タンパク質(GFP)の遺伝子利用が始まり、蛍光イメージングの世界は生命科学研究を牽引するまでに至りました。以来、蛍光イメージングは基礎生命科学から生物を対象とする科学全般に広く利用されるようになり、現在に至っています。まさに新しい小さなシーズから七色の蛍光色の花が開き科学界を照らしてきた良い例を示しています。そして、現在もさらに生命の理解の深化に向けて、新しいイメージング法が創案され、パラダイムシフトが興起しています。

このように、生物を対象とする生体分析は、脈々とした歴史がありつつ、かつ近年爆発的に発展している学際領域でもあります。分析科学者がニーズを尋ね、生命科学者がシーズを探す、このような乖離した過去の研究スタンスは払拭しなくてはいけません。分析科学者自らがニーズを熟知し、ニーズを開拓するスタンスで研究を進めることが肝要です。10年、20年先の生命科学研究の方向性を見据え研究を推進しています。

研究の進め方

研究室に配属されると、研究テーマについてディスカッションを行います。基本的に一学生につき一つのテーマが与えられ、担当スタッフと密なディスカッションを重ねながら研究を進めていきます。遺伝子操作や細胞培養、顕微鏡の取り扱い、生化学実験等々、殆どは研究室内で初めて学ぶ技術ばかりです。しかし心配はいりません。研究室内で代々引き継がれる実験マニュアルと、上級生の懇切丁寧な指導により、確実に会得することができます。

なお上記しましたが、学生時代に学ぶ実験技術などは直ぐに新しい技術に置き換わってしまいます。従って研究室で習得した技術が、社会に出てアドバンテージになるとは思いません。研究生活で重要なことは、自ら問題を設定し、実験を論理的に遂行し、そして成果をまとめること、すなわち、調査能力、発想力、実験遂行能力、論理的思考力、そして表現力です。これらを在学中に少しずつ会得することにより、一人前の研究者としての能力を磨き上げていきます。そして、こうした能力こそが、社会で高く認められることになると思います。

研究は一人ひとりが主体的に研究を進めていきます。主体的と言っても、各自がばらばらに研究を進めているわけではありません。メンバー同士で議論し切磋琢磨しながら、しかし自らの研究に責任を持って、研究をエンジョイしています。

研究を議論する場として、週に1回の「ディスカッション(小グループ単位)」と「コロキウム(全体会議)」を設けています。

ディスカッションでは、各人の1週間の進捗状況報告を行い、困ったこと、うまくいかないことの解決策をみんなで議論します。また次の一週間に進める実験計画を確認します。コロキウムでは毎週2名ずつが、学会の口頭発表と同様の形式で、研究内容について紹介します。コロキウムは発表と討論ともに、英語で行っています。

成果発表について、原則的に実験を行った学生が論文を執筆します。従って筆頭著者は学生の名前となります。多くの学生は、英語で論文を書くこのステップが、最もハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、英語は共通言語であり、誰もが通過するパスです。根気よく研鑽を重ねれば、必ず論文は書けるようになります。私(小澤)自身、今でも勉強しながら執筆し、そして上達しています(と思っています)。

また、芸術家が一つの絵画を魂込めて仕上げるように、論文もアートであると思っています。単に結果の羅列ではなく、何を読者に伝えたいのかを大切に執筆しています。そして、いよいよ論文を投稿することになります。どこに投稿するかは、読んで貰いたい読者層(分野)、インパクトの大きさ、速報性、ストーリーの長さなど、様々な要素を考え決定します。Journalのインパクトファクター(IF値)も大切ですが、あまりIF値に踊らされないようにしています。今の時代、Journalは殆ど電子化されているので、必要とあらばどこでも閲覧することができます。読者層や分野を外さないように投稿することが大切です。

研究室内の年間行事

春の新人歓迎会にはじまり、1年間を通じて様々な行事があります。大きな企画は、9月のバーベキューと山登り、3月のスキー旅行があります。大自然に繰り出して自然を満喫する、大変にすばらしい企画です。(各イベントの様子は研究アルバムをご覧ください。)しかし、それだけではありません。研究に共通した何かを感じとる良い機会になるでしょう。例えば登山では、山を麓から見上げると、人が到達しえない(畏怖の念ではなく物理的に)未知なる世界を感じることと思います。しかし、時間をかけてあゆみを一歩ずつ前に進めれば、険しい道や壁(?)が目の前にあっても、必ず山頂に到達できることを学びます。日々の研究に共通していると思いませんか。

一方、冬のスキーでは、何事にもチャレンジする精神が鍛えられるかもしれません。多くの学生の方はスキー初心者です。不自由な靴を履いて、重いスキーを担いで、何が楽しいの?と思う学生も少なからずいると思います。しかし、ある壁を乗り越えると、スキーって奥が深くて本当に楽しいことに気づくと思います。これも自然科学研究に共通した一面かもしれません。

また、化学専攻では年に二回、化学教室雑誌会の企画でソフトボール大会とサッカー大会が開催されます。小澤研は、2010年度サッカー大会準優勝、2011年度サッカー大会ではついに優勝しました(追記:2012年度は4位、2014年度準優勝でした)。ソフトボール大会はまだ入賞経験がありません(追記:2014年度、2018年度に3位入賞しました)。御殿下グラウンドで練習を積み重ね、浮上のきっかけを探っています。

国内外からは様々な分野の研究者の方が訪問し、セミナーを開催しています。学生の方にとっては、異分野の先生方と親睦を深める大変によい機会です。これまで、リバプール大学との協同研究を進めてきました。英国から研究者が来日して、国際シンポジウムの開催やセミナーなどを企画してきました。また、他大学研究室との合同夏合宿セミナーもこれから開催する予定です。このようなセミナーやシンポジウムは、年に数回開催されます。国際的に活躍できる人材育成の一環として、新しい企画を考案しています。

その他、何かの節目には飲み会がしばしば催されています(写真1、写真2、写真3)。研究室メンバーが親睦を深めると共に、蟠(わだかま)りを発散するよい機会となっています。時には息抜きや気分転換も必要ですし、研究室内メンバー間のチームワークは、健全な組織運営においては重要となります。様々な行事を通じて、研究+αを会得することになるでしょう。